人民法院承担着化解社会矛盾、维护社会稳定、服务经济发展、促进社会和谐、实现公平正义等重要职能,更应关注纠纷更深层次的源头治理问题,以实现“将矛盾消解于未然,将风险化解于无形”。先行调解可以作为借助法院外部社会力量,化解社会矛盾纠纷,对从源头上减少纠纷的发生能够发挥重要作用。本文从H省T县近年来借助法院外部社会力量,先行调解工作开展情况为切入点,对先行调解工作的现状、存在的问题进行研究,提出完善建议,更好的推进矛盾纠纷化解、促进社会稳定、经济发展取得实效。

一、 先行调解工作情况

法院参与先行调解从时间上划分,包含诉前调解、诉中调解和诉后调解;从案件纠纷性质上划分,包括民事案件、刑事附带民事案件和行政非诉执行案件三类。因法院参与先行调解中,诉中调解、诉后调解,以及刑事附带民事案件和行政非诉执行案件数量占比较少,本文暂不作分析,仅以诉前民事案件调解进行着重分析。

(一)先行调解案件情况

2023年新收一审民事案件3245件,诉前调解分流1432件,分流率44.1%,调解成功560件,调解成功率39.1%;2024年新收一审民事案件2506件,诉前调解分流1269件,分流率41%,调解成功595件,调解成功率48.9%。

从上述数据整体来看, H省T县法院近两年受理案件数整体呈下降趋势,诉前调解分流率和调解成功率整体呈上升趋势,诉前调解成功数及诉前调解成功率四项指标均有所提升,其中,诉前调解成功率2024年与2023年相比,提高8.59个百分点,诉前分流占比提高5.81个百分点。(见表一)

表一:2023年、2024年人民法院参与诉前先行调解案件情况

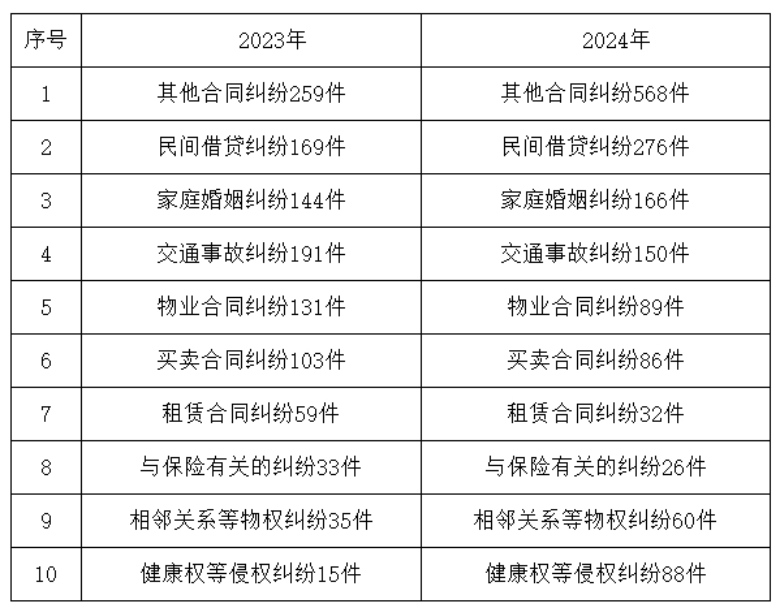

(二)委托调解案件类型

从诉前调解主要案件类型分布情况来看,合同纠纷、民间借贷纠纷、交通事故纠纷、婚姻家庭纠纷案件数量较多,这些纠纷共同特点是事实清楚、争议不大、权利义务关系明确。当事人向法院起诉,征得当事人同意后,由立案庭分流至诉前调解中心,通过诉前调解中心委派至外部调解组织或派驻法院的调解工作室,在调解员的主持下进行调解,调解成功的,法院根据当事人的申请进行司法确认;调解不成功的,再分流至相应审判庭审理。部分案件在诉前调解阶段得到过滤,使得进入审判程序的案件数量下降,一定程度上节约了审判资源。H省T县法院2024年、2023年受理的民商事案件案由排名前十中,买卖合同纠纷、金融借款合同纠纷、民间借贷纠纷案件收案数量均有所下降,其中买卖合同纠纷减幅19.12%,金融借款合同纠纷减幅16.27%,民间借贷纠纷减幅12.7%。(见表二、表三)

表二:2023年、2024年诉前调解主要案件类型分布情况

表三:2023年、2024年排名前十案由案件数量同期增减情况

(三)受法院委托先行调解的对象

T县域内,T县法院与县司法局、总工会、金融机构、工商联、退役军人事务局、县房产事务中心等部门建立了诉调对接机制,将外部调解组织纳入人民法院在线调解平台,推行“总对总”在线诉调对接工作。线下引进律师、人民调解委员会等解纷力量进驻法院,设立专门的调解工作室,根据各类纠纷类型进行诉前分流。在先行调解中,T县法院主要委托的对象有:司法局派驻到法院的常驻调解工作室、县矛盾纠纷多元预防化解中心、金融消费纠纷诉前调解中心,因有专人专职负责调解工作,受理先行调解案件数量及调解成功率均占比较高。其他渠道,因涉及案件较少或对接工作尚不顺畅,先行调解案件数量较少。

二、 先行调解工作存在的问题

(一)运行机制不完善,缺乏强制性、规范性的制度

诉讼纠纷源头治理是系统治理、综合治理、协同治理,需要社会各界、各部门群策群力、同心协力,形成“一盘棋”思想。而将不同的职能部门拧成一股绳,离不开系统完备的制度规范和高效运转的工作机制。目前对外先行调解工作更多措施体现在以法院自身改革为基础的举措中。比如将外部调解力量引入法院,通过智慧法院平台建设入驻社会调解组织,利用现代化诉讼服务中心建设开展“分调裁审”等,均是以法院为中心开展对接工作,“剃头担子一头热”。因各单位之间缺乏强制性、规范性的制度,多数调解组织有疲塌态势,加之各类调解资源过于松散、整合力度不够,多数调解组织在多元解纷实效上并未达到期许。

(二)诉调对接渠道不畅,缺乏行之有效的联动机制

多元化解的工作合力尚未完全形成。人民调解、司法调解等非诉纠纷解决机制“单兵作战、各自为政”,综治中心、派出所、司法所、人民法庭等机构、人员、数据未能实现有效整合。没有建立起通畅的沟通交流平台,“总对总”在线诉调对接工作存在“上热中温下冷”的现象,相关责任部门对诉调对接工作的重要性认识不够,参与性和主动性不够,联动机制没有有效建立,推动工作存在一定的局限性。

(三)基础保障不足,影响调解工作效率

调解力量薄弱,欠缺保障和考核激励。多数调解组织专职调解员数量较少,多是“身兼数职”,且年龄偏大,调解精力不足、法律知识匮乏、调解技能欠缺,加之待遇、工作场所保障不到位,缺乏奖惩措施,调解员在开展工作过程中缺乏动力;调解员思想认识出现偏差,工作积极性不高。部分调解员认为调解法院委托的案件,属于“给他人做嫁衣”,不愿花费时间和精力做调解工作,对案件不进行深入调解,导致先行调解成功率不高,未充分发挥矛盾纠纷化解的作用。

(四)信息化应用不够,工作效率较低

最高院创设了在线调解平台,但入驻的调解组织有限,对于未入驻的调解组织或未被纳入调解员库的调解员,先行调解案件中只能通过线下委托的方式进行委托,局限性较大,案件流转及对调解工作的交流均不够便利,化解矛盾纠纷的时间效率低下。

(五)缺乏有效宣传,社会对先行调解的认可度不高

法院在对外委托调解组织先行调解前,一般需征询当事人的意见,有的当事人对先行调解不理解、不信任,有的当事人质疑调解结果的法律效力,有的当事人在诉前可能已经经过了多方调解,但均未能调解成功等原因,均可能导致当事人产生抵触心理。且经向法院起诉的当事人多次调研,多数群众并不知道先行调解组织的存在,对调解工作的认识和了解不足。社会对诉讼解决机制过分依赖,“有官司、找法院”已形成习惯,矛盾纠纷处理过多向法院集中,法院处理矛盾纠纷的作用从“最后一道防线”变成了“唯一一道防火墙”。

三、对委托调解工作的几点建议

(一)建章立制,强化制度保障

党的十九大报告明确提出,打造共建共治共享的社会治理格局,要求加强社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。打造共建共治共享的社会治理大格局,健全的规章制度是确保各部门协同运作的基本保障。社会各界、各部门要统一思想,在制度规范的指引下,形成通力合作,共管、共治、共赢的多元纠纷化解机制,通过制度约束,推进机制有效运转。

(二)完善诉调对接流程,建立联动工作机制

党的二十大报告中提出,要完善社会治理体系,健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能。近年来,T县着力于打造新时代“枫桥经验”的社区治理样板,并将力量下沉到网格,在邻里互助自治、社会组织培育、居民参事议事等多方面不断进行探索创新。制定完善的诉调对接流程与衔接机制,精准对接各类调解组织。对起诉到法院的纠纷,释明各类解纷方式优势特点,根据当事人之间矛盾纠纷的性质、形式、对抗程度不同,推荐相关的调解组织,按照自愿、合法原则,引导鼓励当事人选择非诉讼方式解决纠纷,最大限度地满足人民群众对解决纠纷的不同需求。推动党委政府将“万人成讼率”纳入综治考核指标,促进社会多方参与,形成齐抓共管的局面。

(三)强化调解队伍建设,做优做实调解工作

扩大调解员队伍,与司法行政部门深度结合,充分共享全县人民调解员资源力量,与各乡镇、各村庄的调解员建立日常联络渠道,发挥人民调解员深处群众中间、了解社情民意、熟悉乡村民俗等优势,提高矛盾纠纷化解实效;强化工作场所和待遇保障,提供必要的硬件设施,按照调解员的情况制定相应的奖惩措施,倒逼和激励调解的主动性。将先行调解工作放在构建和谐社会的全局中谋划,由法院每月将先行调解组织调解案件的台账报县政法委登记备案,由政法委进行汇总,定时在全县范围内通报,对调解期限较短、调解成功率较高的调解组织及调解员进行表扬或给予一定物质性奖励;对于调解期限过长,调解不成功未在规定期限内对案件进行流转,调解成效不高的调解组织或调解员进行督促,并视情况给予一定惩戒,督促调解工作走深走实;强化调解业务培训,提升矛盾纠纷化解能力,制定专门的培训计划,组织经验丰富的法官、律师轮流到调解组织进行授课,切实增强调解员化解社会矛盾的能力水平,充分发挥调解员维护社会和谐稳定的作用。

(四)注重信息化建设,完善多元解纷平台构建

充分借助和发挥“互联网+”“大数据”等信息化优势,全面推动线上多元化纠纷解决平台建设,支持各类非诉解纷主体进驻,争取实现全县解纷资源全部在网上汇聚,将各调解组织的调解员统一纳入调解员名册库,将各职能部门、各调解组织、各社会团体化解矛盾纠纷的数据贯通,做到调解数据网上流转,实现信息互通、数据共享,切实发挥解纷平台的分流作用,推动形成点对点有效对接、社会调解在前、法院立案在后的解纷流程。

(五)完善“诉前调解+司法确认”,为委托调解“保底”

充分发挥司法确认“不收费、可执行、高效率”的特点和优势,将司法确认制度作为调解组织开展工作的补强支撑与后盾力量。对调解组织的调解员进行相关法律知识培训,告知调解员对具有明确可执行内容的调解协议,向法院申请司法确认的积极意义,让调解员引导当事人申请司法确认,为权益得到切实履行保障,以最快的速度、最小的成本解决矛盾纠纷,打通群众“零成本”快速解纷路径。

(六)加大宣传力度,营造社会氛围

通过官方微信公众号、微博、抖音、电视宣传、广播宣传、张贴宣传标语、发放宣传页、现场讲座等形式,利用线上线下“双轨并行”的方式对诉前调解工作的优势进行大力宣传推广,采取一些社会大众喜闻乐见、通俗易懂的方式,宣传非诉解纷机制的工作流程和优势,使群众能充分认识、了解、并支持先行调解工作,促进大量矛盾纠纷通过非诉方式解决,真正实现社会矛盾化解、经济发展、社会和谐的目标。

(作者:张歆梅 ,女, 法学硕士学历,1976年1月出生,汤阴县人民法院党组书记、院长)