2023年,河南法院在省委正确领导和最高法院有力指导下,深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平法治思想,坚持能动司法、绿色发展、系统保护、最严法治、协同治理,做实环资案件集中管辖改革,充分发挥环境资源审判职能,为我省深入实施绿色低碳转型战略提供了坚实的法治保障。为总结全省法院服务保障推进美丽河南建设的情况,分析环境资源审判工作中存在的突出问题,研究改进工作的意见建议,制作《2023年全省法院环境资源审判白皮书》。

一、2023年全省法院环境资源案件情况

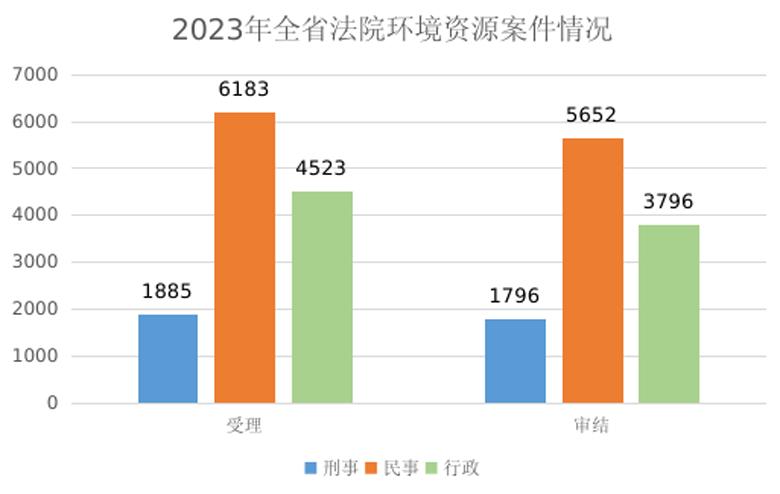

2023年,全省法院受理各类一审环境资源案件12591件(含旧存869件),同比下降5.6%,审结11244件,同比下降9.5%。其中,受理一审环境资源刑事案件1885件(含旧存101件),审结1796件;受理一审环境资源民事案件6183件(含旧存357件),审结5652件;受理一审环境资源行政案件4523件(含旧存411件),审结3796件。

(一)涉环境资源犯罪势头得到有效遏制

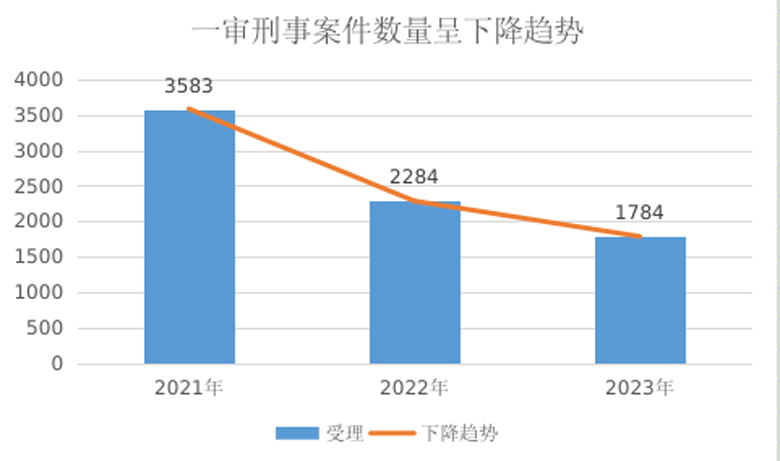

1.一审环境资源刑事案件数量呈下降趋势。新收一审环境资源刑事案件1784件,与2021年的3583件、2022年的2284件相比分别下降50.2%、21.89%,环境资源刑事案件连续两年下降,彰显出从严惩治破坏生态环境犯罪的教育震慑作用,对于预防犯罪起到良好效果。

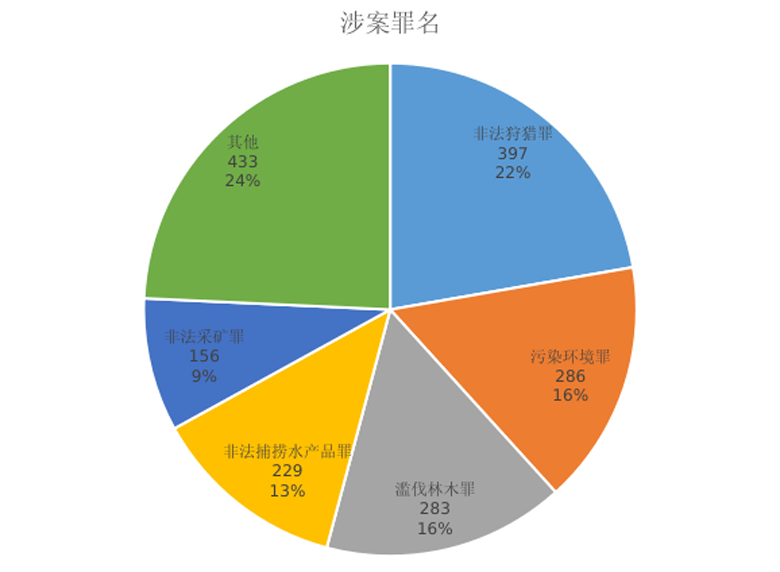

2.环境资源刑事案件罪名相对集中。环境资源刑事案件主要集中在5个罪名,其中,涉非法狩猎罪案件397件、污染环境罪案件286件、滥伐林木罪案件283件、非法捕捞水产品罪案件229件,非法采矿罪案件156件,5类案件总计1351件,占一审环境资源刑事案件总数的75.73%。全省法院对上述5类犯罪持续保持从严惩治高压态势,坚持巡回审判、以案释法常态化,着力实现办理一案、警示一片、治理一域的政治效果、法律效果、社会效果和生态效果的有机统一。

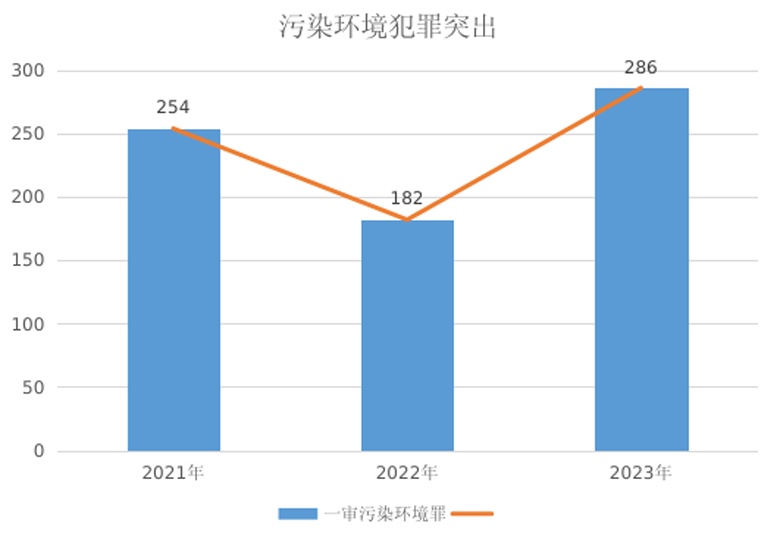

3.污染环境犯罪突出。全省法院新收一审涉污染环境犯罪刑事案件286件,较2022年的182件,2021年的254件,同比分别增长57.14%、12.6%。在环境资源刑事案件数量整体下降的情况下,污染环境犯罪案件数量不降反升,一方面反映出刑事打击力度不断加大,另一方面也反映出预防和治理环境污染形势依然严峻。污染环境犯罪手段不断翻新,犯罪方法更加多样,犯罪方式更加隐蔽,司法机关和行政机关需要采取多种措施积极应对污染环境犯罪新变化,坚决服务打好污染防治攻坚战。

(二)环境资源民事权益得到有效保障

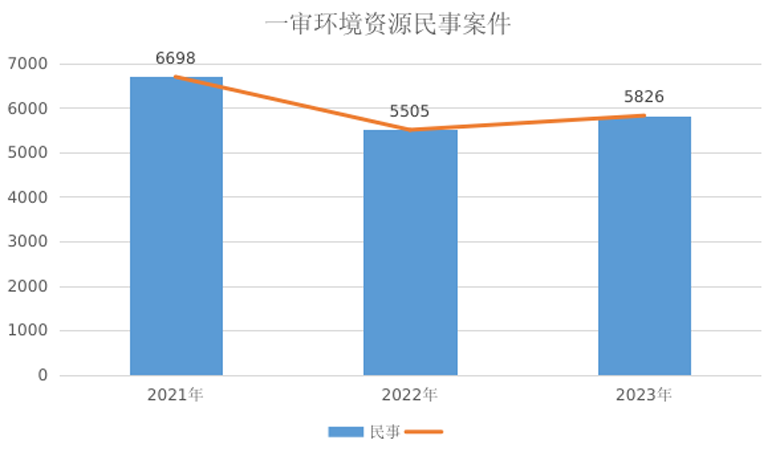

1.环境资源民事案件数量略有增长。全省法院新收一审环境资源民事案件5826件,较2022年的5505件同比增长5.8%,较2021年的6698件同比下降13.01%。反映出近几年全省上下深入践行新时代枫桥经验、加强诉源治理取得初步成效,相关的矛盾纠纷呈下降态势。与此同时,案件数量仍然居高不下,需要持续下大力气进行治理。

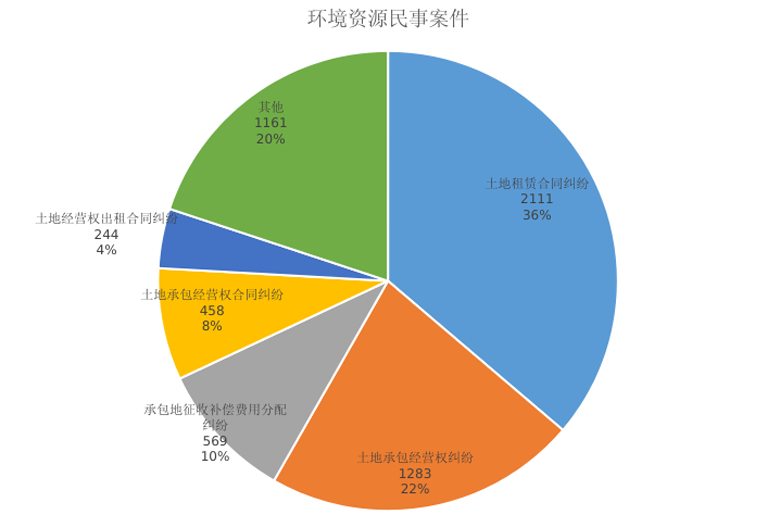

2.土地纠纷成为主要诉源。在新收的5826件一审环境资源民事案件中,位居前5位的案件均涉及土地,其中,土地租赁合同纠纷2111件,土地承包经营权纠纷1283件,承包地征收补偿费用分配纠纷569件,土地承包经营权合同纠纷458件,土地经营权出租合同纠纷244件,以上案件总计4665件,占环境资源民事案件总数的80.07%。随着农村承包地“三权分置”改革的深入,土地纠纷案件日益增多,表现形式多样,需要严格土地用途管制,规范有序推进农村土地流转。

3.新型合同模式合作纠纷频发。在新收的5826件环境资源一审民事案件中,涉农、林、渔、牧的承包或回收合同纠纷255件,此类纠纷多与新型生产方式、交易模式有关。反映出在乡村振兴、产业致富的背景下,“公司+合作社+农户”合作种植、养殖模式在农村地区蓬勃发展,但由于多数农户对定向养殖、种植技术经验欠缺,法律知识掌握较少,加之受自然因素、市场波动影响大,导致此类纠纷频发。需要相关部门加大涉农法律法规宣传和技术指导,促进企业、集体和农户良性合作共赢,助力乡村振兴战略实施。

(三)环境资源综合治理水平持续提升

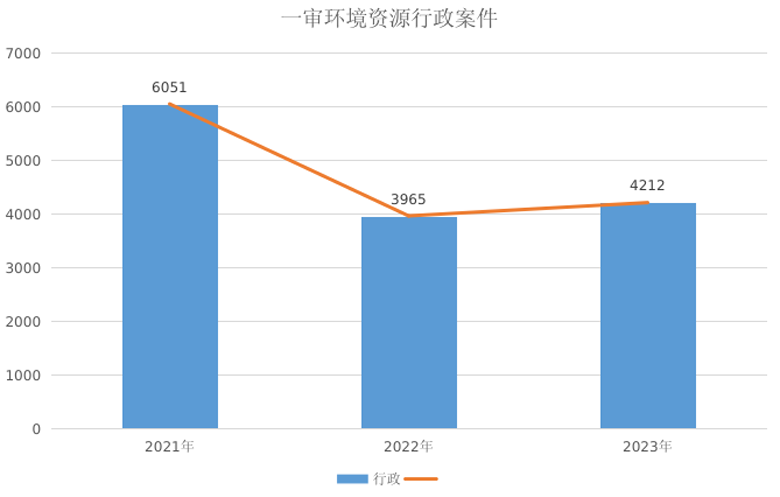

1.环境资源行政案件数量整体平稳。全省法院新收一审环境资源行政案件4212件,较2022年的3965件上升6.23%,较2021年的6051件下降30.39%。反映出随着我省法治政府建设持续推进,生态环境、自然资源等行政主管机关依法行政意识和水平不断提升,行政争议源头预防和争议实质化解工作成效明显。

2.土地行政争议占比超过一半。在新收的4212件一审环境资源行政案件中,涉土地类案件2223件,占比52.78%,是环境资源行政案件最多的类型。此类案件当事人往往一方人数众多,时间跨度长,不少案件涉及历史遗留问题,事实难以查清,纠纷调处难度较大,需要司法与行政执法进一步加强良性互动,携起手来妥善化解争议,促进土地资源合理开发利用。

3.涉环境资源行政处罚比重上升。在审结的3796件环境资源一审行政案件中,涉环境资源行政处罚案件2006件,占比52.85%。其中不少案件的当事人认为行政处罚较重,如何做到既达到教育引导企业保护生态环境的效果,又充分保障中小微企业的正常经营发展,实现行政处罚的法律效果和社会效果有机统一,是我们面临的一项紧迫课题。

(四)环境社会公共利益得到有效保护

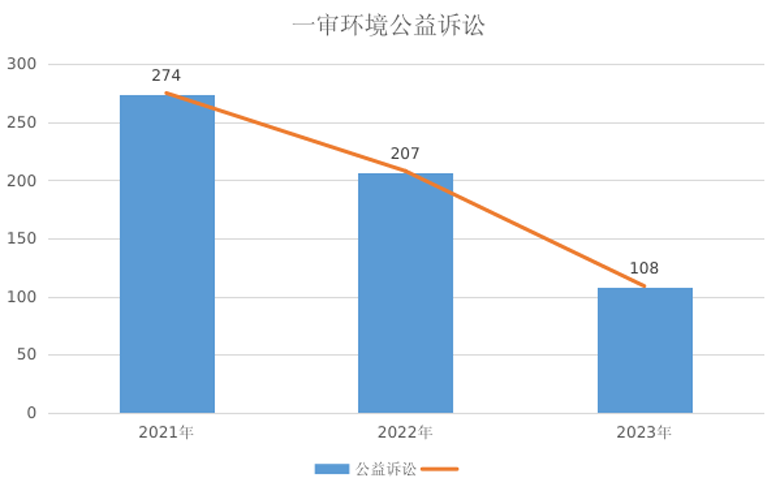

1.涉生态环境公益诉讼案件数量整体呈下降趋势。全省法院审结一审环境公益诉讼案件108件,较2022年的207件、2021年的274件分别减少47.83%、60.58%,案件数量下降趋势明显。这在一定程度上反映了我省生态环境保护工作取得明显成效。

2.受案领域和范围不断拓展。在审结的108件环境公益诉讼案件中,除传统的大气、水、土壤等环境要素外,还涉及野生动植物、历史遗迹、自然保护地、不可移动文物等多个领域。反映出人民群众对环境公共利益的需求更加多元,协同保护环境公共利益工作格局进一步加强。

3.检察机关职能作用日益凸显。在审结的检察机关和社会组织单独提起的108件环境公益诉讼案件中,检察机关单独提起公益诉讼90件,占比83.33%。反映出检察机关在生态环境保护中的地位和作用日益凸显,是有效保护生态环境国家利益和社会公共利益的主力军。

二、2023年全省法院加强生态环境司法保护的情况

一是坚持系统保护,全力服务保障黄河流域生态保护和高质量发展。践行山水林田湖草沙一体化保护和系统治理观念,报请省委和最高法院批准,省法院确定郑铁两级法院、灵宝市法院跨行政区划集中管辖省内黄河流域环境资源案件,实现全流域、系统化司法保护。深化与沿黄兄弟法院之间的司法协作,加强省内集中管辖法院与属地法院之间的协调配合,拓展府院联动机制,坚决把黄河保护法落到实处。在最高人民法院指导下,与沿黄省区法院签署《司法服务黄河流域生态保护和高质量发展山西倡议》,持续强化全流域协同保护与治理,有效解决“九龙治水、各管一段”问题。联合河南黄河河务局、省水利厅、自然资源厅等多部门开展“黄河生态保护治理攻坚战”,严厉打击黄河沿岸盗采矿砂、违法取水等违法犯罪活动,省内黄流域生态环境质量明显改善。出台《贯彻实施黄河保护法审判工作指引》,指导全省法院正确理解和准确适用黄河保护法,坚决守护好母亲河的绿水青山、蓝天白云。三门峡中院、郑州铁路运输中院与陕西渭南中院、山西运城中院联合会签《晋陕豫黄河金三角区域环境资源审判协作框架协议》,建立省际间的司法协作机制,强化黄河流域上下游、左右岸系统司法保护。沿黄法院纷纷采取措施与相关部门一起协同保护黄河生态、黄河文化,开封中院联合检察机关、行政机关建立“行政执法+检察监督+司法审判”模式,实现跨部门联动,共同守护黄河安澜;洛阳中院联合洛阳市检察院、洛阳市文物局出台《关于文物保护协作机制的意见》,在二里头夏都遗址博物馆建立“黄河文化司法保护基地”,推动司法职能与文物文化保护有效衔接。一年来,全省法院审结省内黄河流域环境资源案件784件,其中,刑事案件457件,判处犯罪分子1036人;民事案件55件,判令赔偿金额总计1.3亿多元;行政案件272件,依法支持行政机关严厉打击破坏黄河生态环境违法行为。严惩违法倾倒固体废物、排放污水、排放大气污染物等违法犯罪行为,向河道倾倒50吨酸性废水的田某、张某被依法追究刑事责任。严厉打击在黄河干支流河道内非法采砂的违法犯罪行为,在黄河河道禁采区非法采砂24734立方米的5名被告人被依法判处有期徒刑并处罚金,并在刑罚执行完毕后五年内禁止从事采砂活动,有力震慑了黄河流域盗采河砂犯罪,该案入选2023年度人民法院十大案件。全链条严厉打击损毁文物、盗掘古文化遗址和古墓葬等违法犯罪行为,盗掘、倒卖、收赃古墓文物的李某某等21人分别被判处有期徒刑十年至十一个月不等,并处罚金30万元至1万元不等,成功追缴昭君出塞镜等国家一级文物8件,其他文物1400余件。

二是坚持最严法治,确保一泓清水永续北送。牢记习近平总书记视察河南的殷殷嘱托,始终站在守护生命线的政治高度,用最严格制度最严密法治确保水源地安全、南水北调沿线安全。南阳中院与陕西汉中、湖北武汉等3省10家中院会签《汉江流域环境资源审判协作跨架协议》,建立常态化、全方位、深层次审判协作机制,凝聚南水北调水源地生态环境司法保护合力。为加强南水北调沿线生态环境司法保护,报请省委和最高人民法院批准,确定淅川县法院、新郑市法院、焦作市解放区法院集中管辖南水北调沿线地域的环境资源案件,实现全干渠保护、跨区域管辖、专门化审判。淅川县法院与南阳、平顶山两地11个县市区法院建立一体化司法协作平台,与环丹江口库区3省6地法院建立跨省域司法联动平台,贯通南水北调司法协作格局。新郑市法院与郑州、许昌两地7家法院建立南水北调干渠沿线法院常态化司法协作工作机制,加强立案、审判、执行、信访等跨区域协作。焦作市解放区法院借助府院联动大格局,在集中管辖区域推行府院联合研判、法司联合协调、法检联合预警以及行政听证的“三联合一听证”环境资源争议化解机制,强化行政纠纷源头治理。一年来,全省法院共审结涉南水北调干渠沿线各类环境资源案件67件,其中刑事26件,民事12件,行政29件。破坏丹江口水库库区48亩湿地的武某、杨某某分别被淅川县法院判处有期徒刑八个月、罚金5000元,并赔偿湿地生态修复费用7万余元。焦作市解放区法院联合淇县法院多次召开协调化解会,就一起涉南水北调环境资源行政案件进行协调,通过多方参与、多元调处,协同将案涉争议“一揽子”解决,实现案结事了、政通人和。

三是坚持绿色发展,助力经济社会绿色低碳转型。认真贯彻省委深入实施绿色低碳转型战略部署,落实最高人民法院司法服务保障碳达峰碳中和意见,专门下发文件要求全省法院践行绿色发展理念,能动履行司法职能,探索完善技改抵扣等司法举措,协同推进降碳、减污、扩绿、增长。与省林长办在全省法院推进“林长+法院院长”机制,推动林业行政执法与环境司法衔接,进一步加强森林、湿地及陆生野生动植物资源保护力度。各中院以及18个集中管辖基层法院与本地林业部门设立“林长+法院院长”协作平台,用法治力量推进“林长治”、向“绿”行。落实中央生态环境保护督察工作要求,筛选报送生态环境损害赔偿案件线索10条,依法审结生态环境损害赔偿案件和环境公益诉讼案件4件,赔偿金额1.19亿元。与省生态环境厅等四部门开展第三方环保机构弄虚作假问题专项整治行动,依法严惩环评造假行为,某环保科技公司、弓某某等7人通过篡改自动监测数据、干扰自动监测设备,使得高污染企业排放变成达标排放,造成大气生态环境损害价值880余万元,宝丰县法院依法判处7名被告人有期徒刑两年至一年不等,并处罚金300万元。一年来,全省法院统筹经济社会发展和生态环境保护,既严惩企业排污行为,又兼顾企业正常发展需求,不断提高“含绿量”、降低“含碳量”,服务保障发展新质生产力,审结污染环境犯罪一审案件277件、涉自然资源一审民事案件4375件,行政案件1938件。济源法院对非法跨市倾倒危险固体废物的8名被告人分别判处有期徒刑三年至九个月不等,同时依法宣告禁止令,实现惩治与预防有机统一。郑铁中院审理的一起涉诉金额2.37亿元的污水处理特许经营协议案件,针对企业与政府就前期污水处理费用和后续合作存在的较大分歧,积极开展释法解惑、协调化解工作,最终促使双方达成调解,既助力政府民生环保项目重启,又推动企业合规绿色转型,实现生态效益和经济效益双赢。

四是坚持协同治理,凝聚保护生态环境的强大合力。着力推进生态环境协同治理机制,加强内外协调联动。省法院与省水利厅等5部门联合开展“河湖安全保护专项执法行动”,全面强化水行政与刑事司法衔接,依法审结侵占河湖、妨碍行洪安全、破坏水工程、非法采砂、非法取水等领域的水事违法犯罪157件,判处罪犯284名,对水事违法犯罪行为形成持续打击的高压态势。与陕西等秦岭山脉7省(市)高院共建秦岭生态环境司法保护协作机制,与北京、河北、山西四省(市)高院建立太行山生态环境保护司法协作机制,联合发布典型案例10个;携手小秦岭国家级自然保护区建立小秦岭生态环境修复和司法保护基地,加强生物多样性保护,引导全社会共同守护小秦岭生态环境;建立环境资源审判领域专家库、技术调查官库和专家人民陪审员库,选聘720名专家协助查明技术事实,参与审理案件64件。林州市法院与河北涉县、山西平顺、壶关县等环太行山3省8家基层法院联合签署司法保护跨区域协作协议,建立案件信息共享、业务定期研讨、矛盾共同化解等机制,形成生态环境跨地区司法保护的合力。襄城县法院麦岭法庭联合自然资源、生态环境等部门共同设立“环境资源审判诉调对接办公室”,推动构建乡村环境资源纠纷多元化解决机制,打造了司法服务乡村生态文明建设的“襄城模式”,被最高人民法院作为新时代人民法庭建设案例进行推广。全省各地法院联合检察、公安、林业等部门设立生态修复基地和宣传教育基地51处,补植树木20余万株,增殖放流鱼苗43余万尾。

五是坚持能动司法,助推生态环境综合治理。积极延伸环境资源审判职能作用,及时向党委政府报告工作情况,发布典型案例、发送司法建议,强化预研预判预警,推动生态环境综合治理。针对环境资源案件中反映出环境治理领域存在的监管漏洞、薄弱环节,全省法院发送环境资源类司法建议125份。郑铁两级法院针对黄河流域环境资源案件中案件类型、地域分布、行政机关败诉等情况进行深入分析,就做好诉源治理、规范行政执法、行政机关负责人出庭应诉发送情况通报5期、司法建议31份,以“小建议”撬动生态环境“大治理”。针对裁判标准不统一等问题,全省法院先后发布环境资源典型案例148个,其中,省法院先后发布3批涉林木、涉黄河、涉生态典型案例28个,全省法院裁判尺度进一步统一,典型案例指导规范作用彰显。省法院办理的高某某诉某市人民政府行政补偿案,确立涉行政管制类争议的裁判规则,入选最高人民法院公报案例。针对不同地区、不同行业群众开展精准普法宣传,组织全省法院开展贯彻实施黄河保护法、六五环境日、全国生态日等系列宣传活动,促进提升社会公众生态环境意识。省法院发布《2018-2022年全省法院环境资源审判白皮书》,进一步增进社会各界对我省生态环境资源司法工作的理解;郑铁中院拍摄制作《黄河请放心》短视频,详细介绍了黄河保护法,荣获最高人民法院第十届金法槌优秀奖;灵宝法院结合辖区盗采矿山犯罪多发的特点,在小秦岭国家级自然保护区公开审理多起涉林木环境资源盗采金矿石案件,邀请附近群众旁听庭审,以案释法、以案普法,取得了良好法治宣传效果。

三、存在的问题及下步举措

2023年,全省法院环境资源审判工作尽管取得了一定成效,但与省委要求、与人民群众期待相比,仍有较大差距:一是服务保障绿色发展的能力水平有待进一步提升。一些法院、法官践行习近平生态文明思想有差距,对高质量发展与高水平保护之间的辩证关系认识不深刻,存在就案办案、机械办案的问题,服务绿色发展的能力和水平跟不上,距离能动司法的要求还有不小差距。二是环境资源案件集中管辖改革有待进一步深化。全省各地环境资源审判工作发展不平衡,环境资源民事、行政案件范围不够精细,刑事、民事、行政“三合一” 融合审判成效不明显,跨域司法协作机制运转还不够顺畅。三是生态环境保护治理体系有待进一步健全。行政执法与刑事司法衔接配合需要进一步理顺,法律适用标准还不够统一,在信息通报、研判会商、证据调取、纠纷化解、生态修复等方面衔接配合还需要加强;一些企业和个人生态环境意识还有待提升,超标排放、数据造假、非法采矿、非法捕捞等问题屡禁不止,环境保护法治宣传还需要进一步加大力度。

针对上述突出问题,全省法院下一步将采取有力措施推动解决,以环境资源审判高质量更好服务保障美丽中国建设河南实践。一是着力提升专业审判能力水平,加强矛盾纠纷实质化解,做深做实能动司法,进一步推动环境综合治理和诉源治理。二是持续深化环境资源案件集中管辖改革,落实环境资源审判“三合一”融合发展改革要求,推进专业化环境资源审判机构实质化运行。三是加快推动环境资源行政执法与司法双向衔接,加强检察公益诉讼与生态环境损害赔偿衔接配合,畅通与行政执法的协调沟通机制,切实增强协同保护生态环境的整体合力。四是推动构建生态环境大保护大治理格局,加大生态文明宣传和法律法规宣传力度,持续营造全社会爱护自然、勤俭节约、绿色低碳的良好氛围。

服务保障生态文明建设“国之大者”,推进美丽河南建设“省之要者”,全省法院责任重大,使命光荣。全省法院将以习近平生态文明思想和习近平法治思想为指导,深入贯彻落实全国生态环境保护大会精神,锚定生态大省绿色发展目标任务,坚持善于从政治上看、精于从法治上办,认真履行环境资源审判职责,能动履职,担当作为,以高水平司法保护促进经济社会高质量发展,为新时代新征程中原更加出彩厚植绿色底色,向全省人民交出一份满意答卷,以一流审判业绩庆祝新中国成立75周年!